- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Трудовые перемещения

Побуждаемые потребностями, движимые мотивацией работники ищут такие виды деятельности, которые бы в наибольшей степени соответствовали их ожиданиям. Эти поиски и ожидания постоянно корректируются внешней средой, условиями достижения желаемого, изменяющимися обстоятельствами, стимулирующими воздействиями, самооценкой работника.

Все теории мотивации указывают на динамичность диспозиции мотивов, на неодинаковость структуры мотивационного ядра личности, на подверженность мотивации влиянию многих факторов внешней среды и динамичных процессов развития личности.

Отмечено наличие неких общечеловеческих тенденций в изменениях фундаментальных основ потребностей, однако, эти тенденции значительно модифицируются при переходе на уровень конкретного человека.

Как показано в книге Иванцевича Дж. и Лобанова А. А., юности (возраст 25-30 лет) свойственно стремление к утверждению, ранней взрослости (30-45 лет) — к продвижению, взрослости (45-65 лет) — к сохранению. На такой простой схеме можно было бы построить систему стимулирования, связанную с возрастной характеристикой работников, однако, реальная жизнь намного богаче любой схемы, а использование примитивных моделей поведения обычно не дает положительных результатов.

Удовлетворение многих потребностей и исполнение ожиданий связано непосредственно с содержанием труда, поскольку труд занимает важнейшее место в жизни человека, которому не все равно, чему он посвящает большую часть жизни.

Удовлетворение потребностей зачастую связано с занятием той или иной ступени в иерархии управления, того или иного рабочего места, где содержание, условия, стимулирование труда предпочтительнее. Та или иная должность может представляться человеку как показатель удовлетворения потребности в причастности, успехе, уважении, во власти, в самореализации и т. п.

Браться за решение проблем, связанных с перемещением работников, можно, если принимать во внимание следующие обстоятельства:

- потребности и мотивация работников к труду индивидуальны;

- некоторые группы, команды могут быть для отдельных работников референтными, членство в них само по себе может восприниматься как стимул, соответствующий потребности в причастности;

- потребности предприятия не всегда совпадают с ожиданиями и потребностями работников;

- возможности предприятия не безграничны;

- сотрудничество администрации и работников в решении проблем стимулирования трудового поведения и мотивации работников — необходимое и постоянное направление деятельности службы управления персоналом;

- трудовые перемещения являются мощным фактором стимулирования и удовлетворения потребностей работников.

Характер и формы трудовых перемещений зависят от макроэкономических, политических, социальных, внутрифирменных и индивидуальных условий. Их анализ непрост, особенно если прогнозировать динамику факторов общественно-экономической формации, государственного устройства, степени развития гражданского общества, престижности той или иной профессии, специальности, работы; особенностей этапа развития предприятия и, конечно же, индивидуальных особенностей работника. Все эти обстоятельства превращают процесс перемещений в сложное социально-экономическое явление.

Вспомним достаточно глубоко проработанную, жестко регламентированную, формализованную, обеспеченную ресурсами систему кадрового резерва на предприятиях России пару десятков лет назад. Положительным здесь была плановость мероприятий, обеспеченность ресурсами, а отрицательным —отсутствие индивидуального подхода, игнорирование потенциала работников, однобокость оценок, формализм, преобладание таких критериев отбора на повышение, как личная преданность и идеологическая надежность.

Тем не менее, ряд методологических разработок того времени представляются приемлемыми и в период перехода к рынку. Это прежде всего относится к системе профессионально-квалификационного продвижения рабочих (СПКПР).

Для рабочих предусматривались такие формы продвижения:

- внутрипрофессиональное (повышение разряда, мастерства, освоение смежных профессий);

- межпрофессиональное (освоение более сложной профессии, переход на другую профессию);

- линейно-функциональное (переход на должность звеньевого или бригадира);

- социальное (переход на должность инженерно-технического работника).

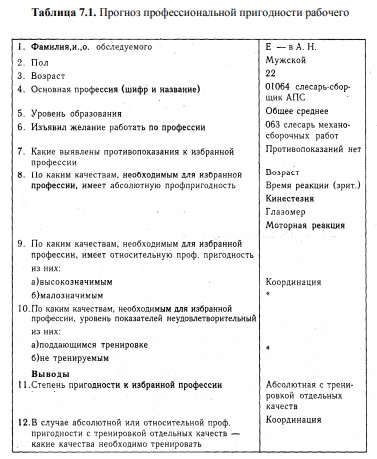

Для каждого рабочего предлагалось разработать прогноз профессиональной пригодности, например, как это показано в табл.7.1.

Как видим, проблема личностных качеств не поднимается и не учитывается. На основании прогноза рабочему могли предложить набор профессий, к которым он более или менее пригоден, и разработать типовое решение профессионально-квалификационного продвижения. Это решение фиксировалось в форме таблицы, где были увязаны маршрут профессионально-квалификационного продвижения рабочего, формы его обучения и материальное стимулирование к продвижению.

В расчет принимались такие формы обучения рабочих:

- профтехучилище (ПТУ) с отрывом и без отрыва от производства;

- учебно-курсовой комбинат (УКК) при предприятии;

- производственно-технические курсы (ПТК);

- наставничество;

- школа передовых приемов и методов труда (ШПМТ);

- курсы целевого назначения (КЦН);

- курсы по обучению смежным профессиям (КСП) и т. п.

Приведем форму Типового решения профессионально-квалификационного продвижения (ПКПР) рабочего-фрезеровщика (примерный фрагмент) в табл. 7.2.

Статьи по теме

- Учет персонала

- Конечные результаты и эффективность деятельности службы управления персоналом

- Обеспечение оптимальных условий труда, режима труда и отдыха, охраны труда

- Обеспечение социальной зашиты персонала

- Ситуации наказания и увольнения

- Функции и структура службы управления персоналом

- Типология видов, условий и этапов развития конфликтов

- Материальное и моральное стимулирование труда работников

- Метод обучения «Кейс—стади»

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)