- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Оценка по конечным результатам производства

Сторонники данного подхода считают, что персонал организации является совокупным общественным работником, непосредственно воздействующим на производство, поэтому конечные результаты производства должны служить критериальными показателями эффективности трудовой деятельности. В качестве таких показателей принимаются численные значения конечных результатов работы организации за конкретный период (год, квартал, месяц): объем товарной продукции, объем реализованной продукции (выручка), прибыль организации (балансовая, валовая, чистая), затраты на 1 руб. продукции (себестоимость), уровень рентабельности (отношение прибыли к себестоимости), доход организации (валовой, чистый); качество продукции (процент продукции, сданной с первого предъявления) и др.

Рассмотрим методы расчета основных показателей конечных результатов деятельности на примере производственной организации.

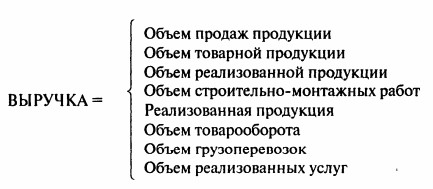

Выручка от реализации продукции, работ и услуг является главным объемным показателем в рыночной экономике. В зависимости от разных отраслей экономики и методов бухгалтерского учета у показателя выручки есть несколько идентичных показателей.

В современной экономике выручка определяется как сумма денежных средств, полученных от реализации на рынке по сложившимся ценам продукции, товаров и услуг. В системе планирования и учета выручка (руб.) рассчитывается по формуле:

В-(М+А+3+0+Н)+П,

где М стоимость материалов, сырья, полуфабрикатов, энергии, руб.; А — амортизационные отчисления, руб.; З — заработная плата (основная, дополнительная, вознаграждения), руб.; О — обязательные отчисления от заработной платы (единый социальный налог плюс налог на доходы физических лиц), руб.; Н — накладные расходы (арендная плата, почтово-телеграфные, командировочные и др.), руб.; П — прибыль, руб.

Пример расчета за год по среднему предприятию: М = 145 000 тыс. руб.. А=49 206 тыс. руб., 3 = 75 600 тыс. руб., Н = 35 200 тыс. руб., 0=27 594 тыс. руб., П = 59 400 тыс. руб.

В= (145 000 + 49 206 + 75 600 + 27 594 + 35 200) + 59400 = 392 000 тыс. руб.

Дадим структуру выручки по статьям затрат, разделив составляющую затрат на общую величину выручки 392 000 тыс. руб. и умножив на 100:

В = (37 + 13 + 19 + 7 + 9) + 15 = 100%.

Из расчета получаем, что составляющие затрат в процентах от общей выручки следующие: материалы — 37%, амортизация — 13, заработная плата — 19, ЕСН — 7, накладные расходы — 9, прибыль— 15%.

Доход определяется как разница между выручкой и суммой материальных затрат и амортизационных отчислений. Многие предприниматели и руководители часто отождествляют этот показатель как с выручкой, так и с прибылью, что абсолютно неверно. Ведь доход — это вновь созданная добавленная стоимость в отчетном периоде. Доход рассчитывается по формуле:

Д = В – (М + 3) = (3 + О + Н + П),

Пример расчета: Д = 392 000 – (145 000 + 49 206) = 197 794 тыс. руб. или 50% от выручки. Величина дохода существенно зависит от отрасли экономики. В материалоемких отраслях промышленности, транспорта и связи, строительства доход значительно меньше, чем в трудоемких отраслях, таких, как торговля, общепит, наука и образование. Следует помнить, что доход включает все налоги и прибыль, которые распределяются из сферы материального производства в социальную сферу.

Затраты (себестоимость) являются одним из главных экономических показателей предприятия, дающих представление о том, во что ему обходится производство продукции, товаров и услуг в рыночной экономике. Следует различать полные затраты, которые равны выручке (3 = В), и прямые затраты, которые равны себестоимости (Зп = С), а также термин «издержки», который идентичен затратам и себестоимости, без углубления в «тайны бухгалтерского учета». Рассмотрим формулу себестоимости:

Пример расчета: С = 145 000 + 49 206 + 72 600 + 27 594 + 35 200 = 332 600 тыс. руб. В сопоставительных расчетах весьма удобен показатель затрат на 1 рубль продукции:

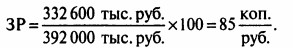

ЗР = (С/В)х 100.

Пример расчета: С = 332 600 тыс. руб.; В = 392 000 тыс. руб.

Затраты в размере 85 коп. на 1 руб. продукции свидетельствуют о рентабельной работе организации. Если затраты приближаются к 100 коп./руб., то организация становится малорентабельной, а в случае превышения прямых затрат по сравнению с выручкой (С > В) — переходит в разряд убыточных. Поэтому контроль над затратами — главная задача руководителя организации и главного бухгалтера.

Прибыль — важнейший показатель организации в рыночной экономике, итог финансово-хозяйственной деятельности за определенный период. Различают прибыль плановую, балансовую, налогооблагаемую и чистую, остающуюся в распоряжении организации. Прибыль является важнейшим компонентом годового планирования организации. Прибыль рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью по формуле:

П = В — С или П = Ц — С,

где Ц — рыночная цена (стоимость) реализации продукции, работ и услуг, руб.

Первая и вторая формулы могут применяться как на этапе учета, так и на этапе планирования прибыли.

Пример расчета: В = 392 000 тыс. руб., С = 332 600 тыс. руб., тогда П = 392 000 — 332 600 = 59 400 тыс. руб., или 15% от выручки.

На этапе планирования прибыли важно прогнозировать рост прибыли выше плановой инфляции и планируемого роста остальных составляющих себестоимости. Так, если инфляция планируется на уровне 10% годовых к отчетному году, то рост прибыли должен быть на несколько пунктов выше. Например, в нашем варианте прибыль составляет 15% от выручки и 18% от себестоимости, что больше ожидаемой инфляции (10%) и индекса роста потребительских цен (12%).

Качество продукции (работ, труда, услуг) в рыночной экономике является одним из важнейших конкурентных преимуществ организации наряду с ценой. От качества зависят объемы продаж, продвижение товаров на рынке, удельный вес регионального рынка, имидж организации и в конечном итоге прибыль. Качество продукции можно условно разделить на три группы:

- высокое качество, гарантирующее надежную и долговечную службу товара. Такой товар продается по высокой цене, но имеет ограниченный круг покупателей (богатый слой населения);

- среднее (хорошее, стандартизированное) качество продукции, работ и услуг с надежным сроком службы. Этот товар покупается по средней рыночной цене представителями среднего (обеспеченного и зажиточного) слоя населения. На Западе существуют специальные супермаркеты для таких покупателей, например «Marks&Spencer»;

- низкое качество товара и долговечность для массового потребителя (малообеспеченные и бедные). Цена товара такого качества низкая, однако спрос на него в современной России пока высокий.

Это, прежде всего, потребительские товары из Турции, Китая, Египта и стран СНГ, продаваемые на промтоварных рынках по низким ценам.

Качество продукции рассчитывается как отношение качественной продукции определенной категории к общему объему выпущенной (товарной, реализованной) продукции по формулам:

К, = (Ок/Ов) х 100 или К2 = 1 – (Ок/Ов),

где К1 — качество продукции, работ, услуг, %; К2 — качество продукции, работ, услуг, доли; Ок— объем реализации качественной продукции, нат. ед.; Ов — объем выпущенной продукции, работ, услуг, нат. ед.

Пример расчета: Ок = 1900 изделий; Ов = 2000 изделий, тогда К1 = (1900/2000) х 100 = 95%, К2 = 1 — (1900/2000) = 0,95.

В хозяйственной практике применяется метод расчета качества продукции (процент брака, %), как отношение бракованной продукции к общему объему выпуска:

Кбр = (Об/Ов) х 100,

где Кбр — процент брака, %; Об — объем бракованной продукции ОТК и полученных рекламаций от потребителей, нат. ел.

Пример расчета: Об = 100 изделий; Ов = 2000 изделий.

Кбр = (100/200) х 100 = 5%.

Одним из главных недостатков многих отечественных предприятий является невысокое качество выпускаемой продукции, где процент брака составляет 2—5% от общего объема выпуска, и это считается нормальным качеством для многих менеджеров.

Для справки можно привести процент брака в корпорации SONY— он составляет всего 0,005%, т.е. в тысячу раз меньше. Вот где причина высокой конкурентоспособности SONY на мировом рынке. Могу это подтвердить личным примером: купленная в 1990 г. аудио- и видеоаппаратура SONY работала без ремонта 15 лет.

Перечисленные показатели, безусловно, отражают конечные результаты производства и могут служить основой расчета эффективности трудовой деятельности персонала. Однако на них оказывают влияние и другие факторы производства:

- средства труда (структура основных производственных фондов, уровень механизации и автоматизации производства, коэффициент сменности работы оборудования, фондоотдача основных производственных фондов, норма амортизации оборудования и др.);

- предметы труда (стоимость покупных материалов, качество комплектующих деталей, запасы материалов на складах, оборачиваемость оборотных средств, удельный вес материальных затрат в стоимости продукции и др.);

- технология производства (уровень специализации и кооперации, уровень автоматизации и механизации, длительность производственного цикла, ритмичность производства, коэффициент сменности, надежность производства и др.). Поэтому необходимо оценить долю воздействия трудовой деятельности персонала на конечные результаты производства или для упрощения расчетов считать, что фактор человеческих ресурсов является доминирующим. Это подтверждают результаты исследования Мирового банка по 192 странам мира за 1994 г. Эти исследования показали, что доля «человеческого капитала» в национальном богатстве государства в среднем составляет 64 %, а в высокоразвитых странах она еще выше.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)