- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Основные институты права интеллектуальной собственности

Как уже неоднократно отмечалось, понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и в юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность».

Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества («научная собственность»), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Однако эти две составляющие не исчерпывают всего содержания понятия «интеллектуальная собственность».

К ним, в частности, относятся топологии интегральных микросхем, служебная и коммерческая тайна, селекционные достижения и некоторые другие объекты правовой охраны. Поэтому понятие интеллектуальной собственности шире по объему, чем понятия авторское право и патентное право – вместе взятые.

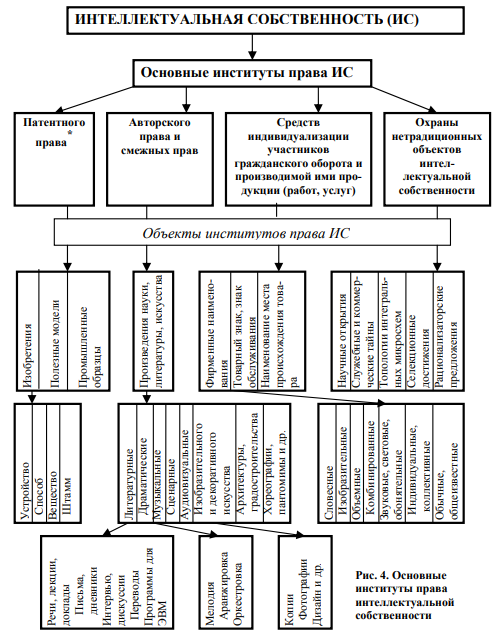

С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложивщейся в данной области системы источников права рассматриваемую подотрасль можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института (рис. 4).

Первым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями:

- во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д.

- во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента.

- в-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач.

Лишь впоследствии, в ходе их внедрения они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п.

Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют между собой и существенные различия. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями.

Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя.

Прежде всего, важнейшим отправным началом ( принципом) патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов.

Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала ( принципа) патентного права.

Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование.

Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний.

В общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок

Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство особую заявку. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом .

Интересно

Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению по российскому законодательству не требуется выполнения каких-либо формальностей.

Напротив, по патентному праву формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права.

Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателями. Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития.

Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Объединение в едином институте, который в дальнейшем для краткости будет именоваться просто авторским правом, двух указанных групп норм объясняется теснейшей зависимостью возникновения и осуществления смежных прав и прав авторов творческих произведений, а также урегулированностью соответствующих отношений единым законом.

В качестве основных задач (функций) авторского права в юридической литературе называют чаще всего две следующие задачи.

С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование созданных ими произведений и получение доходов и т.д.

С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

Указанные задачи авторского права тесным образом связаны с его принципами:

- во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст. 44 Конституции РФ;

- во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества;

- в-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора;

- в-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора.

Третий правовой институт. С развитием товарно-денежных отношений в России все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

Создание равных условий хозяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность и повышение ответственности за ее результаты, необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обусловливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товаров и услуг.

Такой правовой механизм представлен особым институтом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно институтом правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

Данный правовой институт, как и патентное право, имеет дело с так называемой промышленной собственностью, т.е. с исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п. Однако обеспечиваемая им охрана интересов обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах, нежели охрана прав патентообладателей и изобретателей.

Интересно

С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало коренным образом меняться. В этих условиях очень важно обеспечить возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени заинтересованы и производители, и потребители.

Гарантируя права на выступление в хозяйственном обороте под собственным индивидуальным именем, на обозначение производимых товаров и оказываемых услуг определенными символами или наименованиями и обеспечивая их защиту в случае нарушения, закон создает необходимые предпосылки для реализации указанной возможности.

Таким образом, основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг.

Сам институт состоит, однако, из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации продукции, работ и услуг. Хотя в главном своем назначении указанные средства индивидуализации совпадают, каждое из них играет и свою особую роль в хозяйственном обороте.

Фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией

Фирменное наименование, ставшее популярным у потребителей и пользующееся доверием у деловых партнеров, приносит предпринимателю не только немало дивидендов, но и заслуженное уважение в обществе и признание его заслуг. Поэтому право на фирму должно рассматриваться и как важное личное неимущественное благо.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией, популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. На мировом рынке цена изделий с товарным знаком в среднем на 15 –25% выше, чем цена анонимных товаров.

Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Аналогичные функции выполняются и таким средством обозначения продукции, как наименование места происхождения товара.

Наряду с ними обозначение товара наименованием места его происхождения выступает как гарантия наличия в товаре особых, неповторимых свойств, обусловленных местом его производства. Обеспечивая правовую охрану наименований мест происхождения товара, государство защищает и стимулирует развитие традиционных ремесел и промыслов, продукция которых всегда пользуется большим спросом у потребителей.

Четвертый правовой институт . Помимо традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным правом, а также институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров), российское право предоставляет охрану селекционным достижениям, топологиям интегральных микросхем, информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, и некоторым другим результатам интеллектуальной деятельности.

При этом отдельные объекты правовой охраны, в частности научные открытия и рационализаторские предложения, являются специфическими для российского права, поскольку в большинстве государств мира они особо не выделяются. Другие же объекты, в частности селекционные достижения, секреты производства, топологии интегральных микросхем, пользуются специальной правовой охраной в большинстве развитых стран.

Поэтому, опираясь на отличия рассматриваемых результатов интеллектуальной деятельности от традиционных объектов интеллектуальной собственности, все их можно, условно, отнести к сфере единого правового института, а именно института охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

Интересно

Введение особой правовой охраны служебной и коммерческой тайны обусловлено необходимостью ограждения законных интересов участников товарного оборота, затрачивающих время, силы и средства на разработку и внедрение передовых технологий и методов ведения бизнеса, которые далеко не всегда могут быть защищены с помощью традиционных форм правовой охраны.

Правила добросовестной конкуренции предполагают наличие у других участников оборота возможности самостоятельно добиваться аналогичных результатов, но запрещают вторжение в область чужих технических и коммерческих секретов путем промышленного шпионажа, подкупа и другими недозволенными методами.

Быстрое развитие современной вычислительной техники, основой которой являются интегральные микросхемы (ИМС), обусловило необходимость правовой охраны последних как на уровне структурно-функциональной схемы, так и на уровне топологической схемы.

Структурно-функциональная и электрическая схемы ИМС, а также способы изготовления ИМС могут быть защищены в рамках патентного права, поскольку они подпадают под понятие «техническое решение задачи»

Что же касается топологических схем ИМС (взаимное расположение элементов), разработка которых требует значительных трудовых затрат, дорогостоящего оборудования и творческих усилий, то они оказались практически беззащитными перед копированием. В результате нарушитель получает возможность изготавливать и поставлять на рынок более дешевые кристаллы, неправомерно получая преимущества в конкурентной борьбе.

Особая правовая охрана рационализаторских предложений обусловлена необходимостью стимулировать в рамках конкретных предприятий творческие усилия работников по усовершенствованию применяемой техники и технологии, а также разработке полезных для предприятий предложений организационного и организационно-технического характера.

Таким образом, выделение в праве интеллектуальной собственности института охраны нетрадиционных результатов интеллектуальной деятельности имеет под собой достаточно весомые основания.

Итак, подотрасль гражданского права, регулирующая отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими соответственно: патентное право, авторское право, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

Статьи по теме

- Защита прав авторов рационализаторских предложений

- Права авторов рационализаторских предложений

- Оформление права на рационализаторское предложение

- Субъекты права на рационализаторское предложение

- Понятие и признаки рационализаторского предложения

- Защита прав авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей

- Права авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей

- Регистрация топологии интегральной микросхемы и уведомление о правах

- Субъекты права на топологию интегральной микросхемы

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)